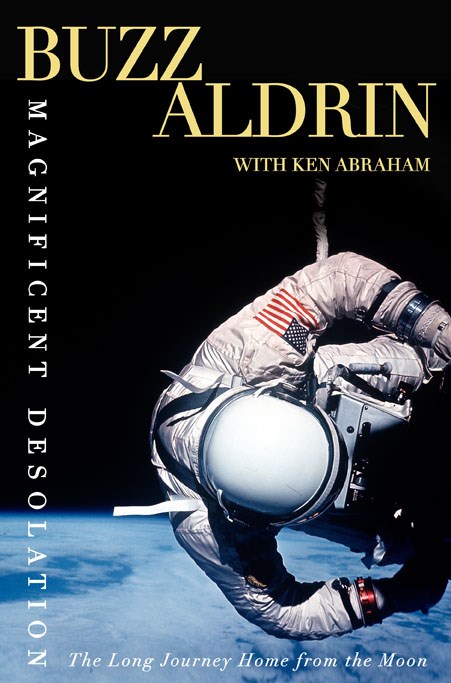

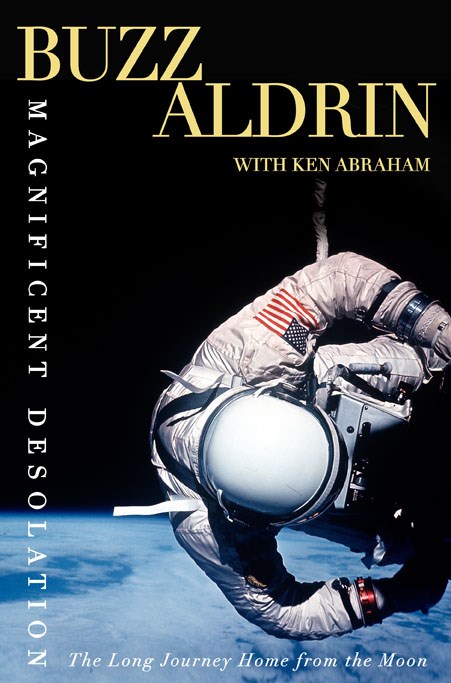

当尼尔阿姆斯特朗和巴兹奥尔德林采取了数亿人观看的着名步骤时,他们立即成为这个星球上最着名的两个人。在“壮丽的荒凉:从月球回家的漫长旅程”中,奥尔德林回忆起这段经历 – 从起飞到飞溅 – 令人惊叹的细节,以及在执行任务后,当宇航员与沮丧和酗酒作斗争时,他的痛苦回归正常生活.

1974年初,一位好莱坞电视和电影制片人鲁珀特·希茨格来到我们位于隐藏山丘的家中,提供了一部关于“回归地球”的电视电影的正式提案。鲁珀特曾写过百老汇音乐剧“皮平”,制作了ABC的“霍华德科塞尔周六夜现场”的一部分,并与着名喜剧演员艾伦金合作。作为一个友好的家伙,鲁珀特对我们家的“月亮”装饰着迷,其中包括一张真人大小的“遮阳镜”照片,因为我现在已经知道了月球上的着名画面。令我高兴的是,鲁珀特对我们的“月亮室”特别感兴趣,这里有一个储藏丰富的酒吧。我找到了一个新的饮酒伙伴.

“来吧,我们来喝一杯,”我说,示意鲁珀特坐在酒吧里。那天下午只有十二点三十分。我们聊天,喝酒,聊天,喝酒。鲁珀特和我一样喜欢喝酒,我们一个接一个地喝了一杯杜松子酒。鲁珀特和我谈了很多关于我们的父亲 – 他是纽约的一名医生,听起来像我父亲那样顽固和专横。当美国邮政局以尼尔·阿姆斯特朗的形象和“月球上的第一人”标题发行邮票时,我们都对我父亲的愤慨感到轻笑,尽管我当然也吃了一惊。当我告诉他除了不断游说邮局之外,鲁珀特笑得很嘲笑,父亲竟然在白宫门前纠结,带着一张巨大的标语牌上写着“我的儿子是第一个,太太了。”到时候鲁珀特和我实际上已经签了合同,我们很邋…

几个星期后,我们在五点钟在比佛利山庄马球休息室安排了一次后续会议。我在下午1点之前到达了休息室。当鲁珀特在五点前不久出现时,和他的朋友约翰罗奇一起,我彻底陶醉了。鲁珀特试图和我谈生意,但我的兴趣动摇了,我的谈话也是如此。有一次,鲁珀特靠向我,静静地说话,但坚定地说,“巴兹,难道你不明白你是英雄么?难道你没有意识到这个房间里的每个人都知道你是谁以及你在1969年7月20日做了什么?“

“没有人记得他们在1969年7月20日的位置,”我抱怨道.

“我会向你证明这一点,”鲁珀特说。一个年轻人看起来好像他曾经在一个重金属摇滚乐队中经过我们的桌子,鲁珀特伸手抓住他的手臂。 “对不起,”鲁珀特说。 “你在1969年7月20日在哪里?”

尽管我的态度如此,鲁珀特还是决定将“回归地球”作为一部电影制作,我们同意继续建立制作团队并将该项目出售给电视网作为电视制作长片的电影。 。至少我认为这是我们同意的,因为这就是鲁珀特所做的。他说,他很有希望让一个参与该项目的一流演员Cliff Robertson以及扮演Marianne的有吸引力的女性。鲁珀特引起我的注意.

“我需要做什么?”我问道.

“现在没事。一旦我们将拼图的所有部分组合在一起,我就会恢复原状。“鲁珀特走了他的路,而我又喝了一杯路,或者可能是两三个人.

吸引酒精

在此期间,我与几个朋友进行了沟通,至少在任何有意义的基础上或与潜在太空项目之外的任何事情都没有。我不记得曾经和另一个男性朋友分享我的痛苦,或者向任何一个我努力想要共同生活的人倾诉。在此期间,我也没有与我的任何宇航员联系;我们都被我们生活的新阶段所吸引。在第三组宇航员中几乎没有团队精神,除了远离工作场所的肤浅互动之外,其他很少。虽然我后来了解到其中一些人听说我遇到了问题,但我从来没有听说过他们中的任何一个,坦率地说没有想到任何相反的事情。.

我越来越多地转向酒精来缓解我的思绪并在艰难时期看到我。因为我可以处理我的饮酒 – 或者我认为 – 并且可能消耗大量酒精而不会变得无法控制地醉酒,我拒绝将其视为一个问题。我对抑郁症的斗争比较开放,但对于我的饮酒问题,我并不那么乐观。据我所知,没有错。那个时候,我认识的几乎每个人都在大量饮酒,所以为什么不是我?

当我不喝酒时,我的想法倾向于引导我更深刻的自我评价和反省。我在做什么?我现在的生活角色是什么?我意识到我正在经历“完成事情的忧郁。”我做了我曾经做过的所有事情.

更糟糕的是,当我离开美国宇航局和空军时,我的生活中没有更多的结构。四十多年来我第一次没有人告诉我该做什么,没有人派我执行任务,给我完成挑战性的工作任务。具有讽刺意味的是,我感到孤独,孤独,不确定,而不是感受到一种充满活力的自由感,而是我现在可以自由探索的兴高采烈。事实上,作为韩国的战斗机飞行员,在不到一秒的时间内做出生死攸关的决定,然后作为必须立即评估数据的宇航员,我一直做出了很好的决定。现在,正如我打算让琼离婚一样,我发现即使是最简单的决定也无法做出决定。我从饮酒到抑郁症,从更重的饮酒到更深的抑郁症。我认识到这种模式,但我不断破坏自己的努力来做任何事情.

到了1974年圣诞节,我已经集中了足够的意愿与琼离婚。我们计划带着三个孩子去阿卡普尔科度假,这就是我向她展示我的意图的地方。我实际上认为离婚可能是对琼的一种解脱。毕竟,自从月亮归来以后,她亲眼目睹了我对自己的退缩,她甚至有时说她不觉得我和她结婚的人是同一个人。她告诉我,她永远不会悄悄离开,并允许我离婚,她会为离婚诉讼中的所有经济利益而奋斗。我觉得她觉得,如果她能因经济问题让我慢下来,她可能能够拖延离婚足够长的时间来挽救我们的婚姻。但我不关心金钱;我从来没有真正做过,今天仍然没有。对我来说,金钱是一个人必须运作的商品,而不是一个目标本身.

我和妹妹Fay Ann在海滩酒店房间里从尖刻的,闷闷不乐的,和平的共存中蹦出来时,我的妹妹Fay Ann打电话说,在旧金山与她的家人一起去圣诞节时,爸爸心脏病发作了。他在医院。 “这看起来不太好,巴兹,”她说。我绞尽脑汁试图决定该怎么做。我应该去加利福尼亚,还是留在墨西哥?在试图处理我与琼的关系时,我已经处于压力之下。我想爸爸要么会恢复,要么在我到达之前就要死了。 Fay Ann和他住在医院,所以我和Joan以及孩子们一起住在阿卡普尔科。额外的日子没有改善我们的关系,12月28日,在我离开阿卡普尔科之前,爸爸死于心脏病引起的并发症;他七十八岁.

由于他的兵役,爸爸被埋葬在阿灵顿国家公墓。 Joan和我们的孩子没有参加葬礼,部分原因是从加利福尼亚州到华盛顿特区的旅行费用,但更多是因为我选择单独去。我站在那里 – 正如预期的那样 – 穿着穿制服的士兵把我父亲的棺材带到冰冻的草地上。当棺材放在适当的位置时,我的脸一直保持冷冻状态,旗帜呈现给我的姐姐,而“Taps”号角的寂寞声响起了各排白色墓碑。在仪式上我没有退缩或流下眼泪,但那天晚上我用酒精淹没了我的悲伤.

一个公共问题

葬礼结束后,我回到了洛杉矶,并开始与琼离婚。我们没有任何额外的恶意或怨恨;我们都精神疲惫,无法战胜任何事情。我们的婚姻并没有因为大幅度的爆发而结束,因为维持它所需的能量缓慢减少。我搬进了洛杉矶附近的伍德兰希尔斯的奥克伍德公寓,所以我可以和我们的孩子保持联系,琼和我这些年来一直是朋友。.

与此同时,我的饮酒变得更加公开。有一次,朋友兼飞行员佩里温斯顿给我写了一封信,坦率地告诉我,作为一个民族英雄,我需要对自己的饮酒更负责任。具有讽刺意味的是,Perry在一家酒类公司工作,他的飞机上的数字是100 PW,可能是100 Perry Winston,或100 Proof Whiskey。佩里的信激怒了我。为什么这个人在我的情况下,我噘嘴。他不认识我知道我在做什么吗?但是,即使是一个更糟糕的想法发生在我身上:也许他是对的.

佩里是少数几个不在康复组织中的人之一,曾经面对我的饮酒问题。不幸的是,当他在奥兰治县登陆飞机时,他在最后进近时遇到了一些灯光并坠毁。佩里没有活下来,我失去了一个真正的朋友.

像隐士一样撤回

在离婚过程中,我独自生活,往往会对自己产生极大的影响。然而,我的朋友杰克丹尼尔从来没有失去过我的精神,尽管是错误的。在这段时间里,在我“活跃”的日子里,我很活跃,旅行和工作;我在洛杉矶会议中心的发明家博览会II上分享了我最新的一些自制节能发明(以及阿波罗的模型),出现在心理健康和慈善活动中,甚至还接受了一些采访。我开始有一个关于星际系统之间太空旅行的科幻故事的想法,我称之为“与台伯河相遇”。然而,在几乎成为常规模式的情况下,当我感到瘫痪的阴霾即将来临时,我开始大量饮酒。起初,酒精可以缓解抑郁症,使其至少有点可以忍受。但是情况进展到抑郁 – 酒精狂欢,我会像隐士一样撤回我的公寓.

当我冒险进入现实世界时,我从医生到医生,试图找到帮助,认为我正在与抑郁症作斗争,而不是接受酗酒可能与我需要帮助的疾病一样多的事实。一位心理学家给我提供的最好的事情就是我可以去哪里买一件漂亮的假发。他建议我找一个为电视节目“Bonanza”中的一位明星准备假发的同一个人的服务。我想,“我为什么要听这个生病的家伙?”我离开他的办公室,去了在拐角处,在我找到的第一家酒店,我买了一瓶苏格兰威士忌。我甚至不能等到回家。在拉出停车场之前,我挥了几下手.

我回到加州大学洛杉矶分校看弗林博士,在过去的几年里我一直在看他。弗林博士把我介绍给退伍军人管理局的医院,在那里我可以入院几天干燥。当我在那里住院的时候,Flinn医生来看我并建议我参加一些他们在楼下为医院病人举行的酗酒匿名康复会议.

我参加了一次会议 – 身体,但不是精神。当我环顾房间时,我无法看到自己与这个团体。有军士长和飞行员以及其他人,但没有人能与我联系,或者我认为。我确信我与这些人没有前途。我觉得我对这个项目太聪明了;当然,他们过于简单的回答和公开承认酗酒对我这样的人无能为力.

有些人喝酒时会变得卑鄙,暴力,吵闹或粗鲁。我没有以这种方式回应酒精。我并不好斗,但是当我喝酒时,我受到的抑制越来越少,感觉更加乐观。我以一种草率的方式迷人;在我的估计中,我开悟了。对其他人来说,我被砸了。但是,当我的饮酒习惯加剧时,我选择在不同的酒吧里寻找新朋友,而不是承认我的选择已经用完了。那是我遇见Beverly Van Ziles的地方.

贝弗利是一位室内设计师,具有喜欢照顾别人的个性;她愿意管理我的生活细节,所以我很高兴让她。我从山谷的奥克伍德公寓搬到洛杉矶的联邦大道,离巴利大道的贝弗利公寓更近了,一条街.

到1975年,我喝得更多,更频繁。我会停止饮酒几天,有时长达两周不喝酒,但后来我因为无法说服任何人使用我的科学知识或想法而感到沮丧,而且这种阴郁就像不断的伦敦雾。我感觉越糟糕,我越是试图通过一瓶苏格兰威士忌来减轻我的挫败感,退回到自己身边。我把自己与朋友和家人隔离,拔掉电话,经常在我的公寓里呆几天,抽出的阴影,门窗都是安全的。我蜷缩在椅子上或床上,手里拿着一个瓶子,我漫无目的地盯着电视上的新闻频道.

当我的食物用完了,我饿了,我会穿上一些衣服,上车,然后开车到最近的肯德基炸鸡,把几桶烤鸡带回家,但不要在拐角酒店停下来补充我的硬物供应。当我回到我的公寓时,我退到我的卧室,感到很满意,我可以躲开几个星期.

贝弗利恳求我停止饮酒,将酒倒入排水管,并整理我的公寓。当我无视她的时候,她为我做了肮脏的工作,倾倒了酒,并清理了我在徘徊的乱糟糟的一塌糊涂。我很欣赏她帮助我的尝试,但她的言行只让我陷入了绝望的境地.

最后,在8月初,她威胁要打破我们的关系,向我倾诉她感到失败。我说服她多给我一次机会。贝弗利带我到她的公寓,所以她可以照顾我,那天晚上,我杀掉了最后一瓶苏格兰威士忌。第二天早上,1975年8月7日,我讽刺地检查了奥兰治县的一家民营医院贝弗利庄园,弗林博士在那里做了安排。该医院以前曾是养老院,但现在作为首屈一指的酗酒康复中心而闻名。在医院的医疗主任Max Schneider博士的照顾下,我在那里住了28天.

由Buzz Aldrin和Ken Abraham撰写的“壮丽的荒凉”一书重印。版权所有©2009 Buzz Aldrin和Ken Abraham。由Random House,Inc。旗下的Harmony Books出版.

falsefalse更多关于Buzz

allDAY:Buzz Aldrin:宇航员,作家……说唱歌手?